|

| Geschichte

der Sternwarte |

|

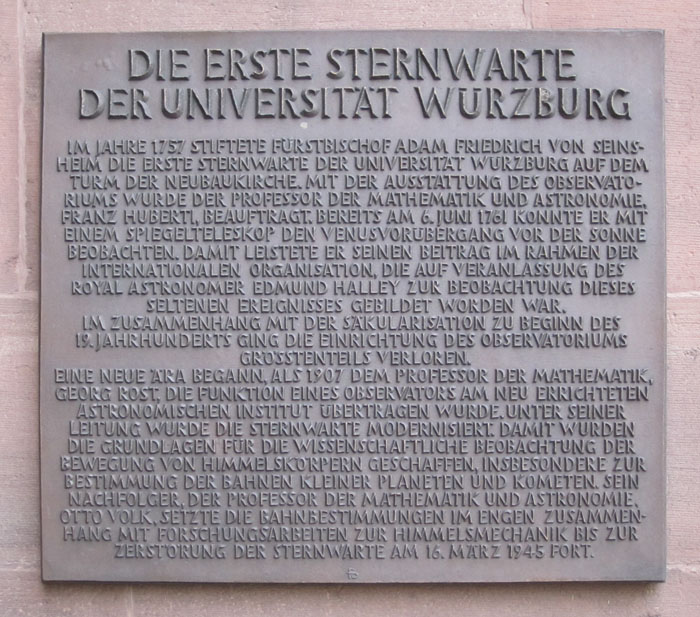

| Das

jetzige Sternwartengebäude ist nicht die erste Sternwarte Würzburgs.

Diese war im Turm der Neubaukirche eingerichtet und bis in die 1960er

Jahre in Betrieb. Daran erinnert eine Gedenktafel an der linken

Außenwand des Turms. |

|

|

Aufnahmen: J. Laufer

|

|

Zwischenzeitlich hatte die Universität Würzburg eine neue Sternwarte bekommen. Nachdem der Berliner Hotelbesitzer Curt Elschner

50000 Rentenmark (heutige Kaufkraft 195000 €) zum Bau einer neuen Sternwarte gestiftet hatte, konnte

Prof. Georg Rost 1927 auf dem Westflügel der Neuen Universität am

Sanderring die "Neue Sternwarte" errichten, die mit einer drehbaren

Kuppel, einem 20-cm-Zeiss-Refraktor und den modernsten Photoapparaten

ausgestattet war. Damit wurde es möglich, die Würzburger Sternwarte an

der Beobachtung der Kleinen Planeten und Kometen zu beteiligen. Elschner wurde die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät verliehen.

(Aus:

P. Baumgart(Hrsg.), Die Univerität Würzburg in den Krisen der ersten

Hälfte des 20. Jahrhunderts, Quellen und Forschungen zur Geschichte des

Bistums und Hochstifts Würzburg, Würzburg /Schöningh), 100-124)

|

|

|

Würzburg,

Neue Universität

am Sanderring

1896 eingeweiht als

"Neues Kollegienhaus"

1927 Errichtung der Sternwarte auf dem

Westflügel. Internationale Sternwartennummer "028"

16. März 1945

Zerstörung durch alliierten Bombenangriff

Mit

freundlicher Genehmigung von:

Daniel

Seidel, Fa. Ansichtskartenpool |

Am

16. März 1945 wurde

Würzburg von alliierten Streitkräften bombardiert. Dabei wurde

auch die Neue Universität am Sanderring getroffen und schwer beschädigt.

Dabei blieb zwar offenbar die Sternwarten- kuppel als Ruine erhalten,

wurde aber zusammen mit den zerstörten Instrumenten abgetragen

und durch ein Notdach ersetzt. Luftaufnahmen, auf denen sich der Zustand

vor und nach der Bombardierung erkennen lässt, findet man hier, hier und hier.

|

1930 wurde Prof. Otto Volk auf das

Extraordinariat berufen. Man hatte ihn von der Universität Kaunas in

Litauen abgeworben, wo er ein Astronomisches Institut errichtete.

In

der Nachkriegszeit wurde wieder in der notdürftig hergerichteten

Sternwarte auf dem Neubauturm beobachtet, denn als Interimslösung bis

zur Fertigstellung der "Stadtranduniversität" 1974 war das Astronomische

Institut an den Mainkai gezogen (Büttnerstraße 72) - und Übungen für

Studenten wurden auch auf der

sogenannten "Balthasar-Neumann-Kanzel" in der Franziskanergasse

abgehalten.

Prof. Volk setzte sich für einen eigenen Lehrstuhl für Astronomie an der

Universität Würzburg ein. Damals lief die Astronomie noch als

Teilbereich der Mathematik, denn Positions- und Bahnbestimmung von

Himmelskörpern, was damals fast ausschließlich betrieben wurde, sind

vorwiegend mathematische Aufgaben. Heute ist die Astrophysik das

Hauptaufgabengebiet. Prof. Volk setzte sich daher schon früh für den Bau

einer neuen Sternwarte außerhalb der Stadt ein. Zwar hatte die

Universität kein Geld, dafür sprang die Stadt Würzburg in die Bresche

und bot als Standort den Pausenhof der neuen Schule

auf der Keesburg (Kepler-Schule) an. 1963 war der erste Spatenstich, am 5.5.1966 die

feierliche Einweihung der neuen Sternwarte.

|

|

Aufnahme: J. Laufer

|

|

|

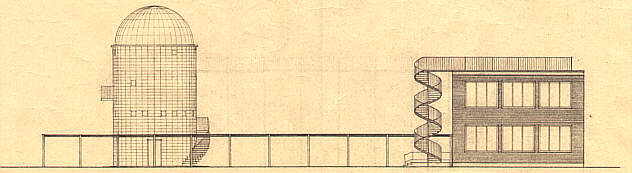

Aufnahmen von Planung und Bau der Sternwarte im Hof des Neubaus der Johannes-Kepler-Schule im Stadtteil Keesburg.

Aufnahmen: Erwin Schmollinger

Oben: Die Erstausstattung der Sternwarte Oben: Die Erstausstattung der Sternwarte |

|

|

Die Erstausstattung der Sternwarte bestand aus mehreren Instrumenten. Bei der Übernahme des Instituts durch Prof. Hans Haffner im April 1967 fand er folgende Ausstattung vor: eine Montierung der Firma VEB Zeiss in Jena/DDR, auf der vier Instrumente angebracht waren, in erster Linie das AS 130/1950 (zweilinsiges Objektiv

mit 13 cm Linsendurchmesser und 1,95 m Brennweite), ebenfalls von

Zeiss, daneben ein Väisälä Schmidt-Spiegel 200/250/573 mm und zwei

vierlinsige Astrokameras, eine mit

120 mm Öffnung und 600 mm Brennweite, die andere mit 160 mm Öffnung und

540 mm Brennweite. Diese Geräte sind auf der nebenstehenden Aufnahme zu

sehen.

Mit diesen Instrumenten wurde von den Professoren Volk und Haffner noch längere Zeit Aufnahmen von Planetoiden

gemacht, um deren Position und Bahn zu

bestimmen. Erst in neuerer Zeit wurde das wieder als wichtig erkannt, um

in Richtung Erde fliegende Objekte (NEOs) frühzeitig zu orten und gegebenenfalls Abwehrmaßnahmen ergreifen zu können.

Vorhanden waren zahlreiche Zubehörteile wie

Doppelstern-Mikrometer, Protuberanzen-Spektroskop, photographische

Kameras, zwei Quarzuhren (Mittlere Zeit und Sternzeit), wechselseitig

umschaltbar zur Steuerung des Fernrohrantriebs, ein Ascania

Iris-Photometer, ein Leitz Koordinaten-Meßapparat (zwei Koordinaten je

20 cm Schraubenlänge) sowie mehrere anedere Meßgeräte. 1968 wurde die

Werkstatt im Untergeschoß eingerichtet, dafür wurden die dort

aufgestellten Meßgeräte ins Institut in der Büttnerstraße gebracht. In

der Dunkelkammer wurden vorwiegend Kopien des "Atlas of the Southern Milky Way" hergestellt.

Das Foto zeigt sehr schön, dass der ursprüngliche Plan exakt umgesetzt wurde:

Aufnahme: Erwin Schmollinger

|

|

Durch

eine Spende der Oberpostdirektion Nürnberg erhielt die Sternwarte zwei

3-m-Aluminium-Parabolspiegel, die am 10. Juli 1970 von ihrem

Aufstellungsort im Spessart durch Hubschrauber der Bundeswehr zur

Siebolds-höhe geflogen und dort auf der Terrasse der Sternwarte auf der

Johannes-Kepler-Schule aufgestellt wurden. Für die Empfangsanlage der

Radiostation wurde eine gebrauchte Aluminiumhütte erworben. Mit einem

von der Bundespost überlassenen Richtfunk-empfänger, der für den

speziellen Einsatzzweck umgebaut wurde, stellte man Empfangsversuche bei

2,5 GHz an. Mit der zweiten Schüssel zusammen sollte ein Interferometer

entstehen, was aber nie realisiert wurde. |

1970 wurde eine TV-Kamera und ein Fernseher

für den Zeiss-Refraktor beschafft, die bei

den Führungen benutzt wurden. Der Assistent richtete das Teleskop mit

angebrachter Kamera auf den Mond. Im Vortragsraum konnten so alle

Besucher den Mond am Fernsehapparat gleichzeitig sehen. 1976 erhielt die

Zeiss-Montierung regulierbare elektrische Feinantriebe für die Bewegung

in Stunden und Deklination, wodurch die Verwendbarkeit des Teleskops

sehr verbessert wurde.

|

1978 wurde dann für

Ausbildung und öffentliche Führungen auf der vorhandenen Montierung ein Celestron C 14 Schmidt-Cassegrain-Teleskop

mit einer Öffnung von 354 mm und einer Brennweite von 4 m installiert, das aus Berufungsmitteln von Prof. Franz-Ludwig Deubner, dem Nachfolger des 1977 verstorbenen Prof. Haffner,

beschafft wurde. Im Schnitt wurden für die Öffentlichkeit etwa drei

Führungen monatlich angeboten, die aber nur bei klarem Himmel

stattfanden. Dazu gab es je nach Nachfrage ähnlich viele Termine für

Gruppen.

In den 1980er Jahren

wurden einige der dann nicht mehr benötigten Geräte verkauft bzw.

verschenkt.

Die Sternwarte wurde vom Astronomischen Institut der Universität 35

Jahre lang bis 2001 betrieben und am 25. November 2001 in die Hände

unseres seit Mitte 1985 bestehenden Vereins "Volkssternwarte Würzburg

e.V." übergeben.

|

|

|

Das C14 blieb neben dem

Zeiss-Refraktor das Hauptinstrument bis 2016. Zuerst waren beide Geräte

einander gegenüber angebracht, was jedoch zu gravierenden Stabilitätsproblemen

führte. Anfang

der 2000er Jahre wurden daher beide

Teleskope auf einer Seite montiert.

|

|

|

Nach fortgesetzten Vandalismusanschlägen spendierte die Stadt der Sternwarte Anfang 2007 neue Fenster und Türen.

Im Juni 2007 stürzte ein Holzteil vom Kuppeldach in den Pausenhof der Schule. Die Stadt handelte schnell und ließ die Kuppel durch eine Fachfirma reparieren.

Nach einem Wasserschaden im April 2009 durch ein gebrochenes Fallrohr wurde die Sternwarte bis 2010 von der Stadt und mehreren Vereinsmitgliedern aufwendig saniert. |

|

|

|

|

Aufnahme oben: G. Skalka (Keplerschule)

|

Während unsere anfänglichen Befürchtungen ungefähr so aussahen:

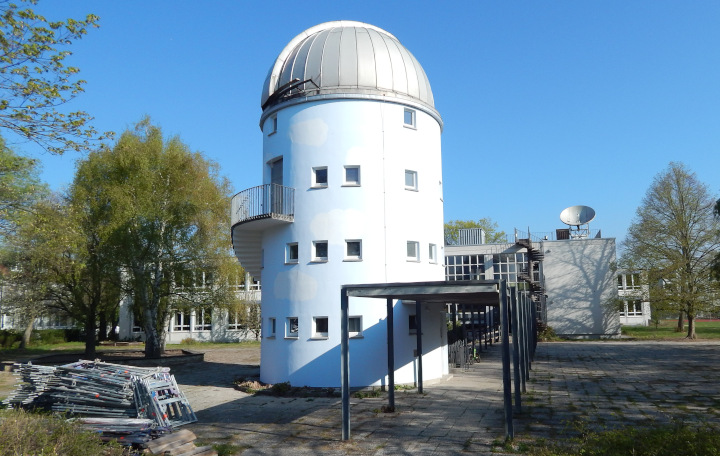

stellte sich die fertige Sternwarte - nach Sanierungsarbeiten an der

Außentreppe und einem kompletten Neuanstrich - im Frühjahr 2015 dann so

dar:

Wir setzen die schon seit der Eröffnung der Sternwarte 1966 angebotenen

Führungen und Himmelsbeobachtungen für die Öffentlichkeit fort und haben

dazu 2016 das gesamte Instrumentarium modernisiert.

Nach der Renovierung der Sternwarte zum 25-jährigen Bestehen des Vereins

Volkssternwarte Würzburg e.V. im Jahr 2010 konzentrierten wir uns auf

eine komplette Erneuerung des inzwischen in die Jahre gekommenen

Geräteinventars. Nach dem großen "Update" konnten die neuen Teleskope in

der Kuppel Mitte 2016 in Betrieb genommen wurde.

|

Uns

stehen jetzt drei moderne Teleskope für verschiedene Einsatzbereiche

zur Verfügung. Hauptinstrument ist ein Spiegelteleskop der Firma Meade

mit 406 mm Öffnung und einer Brennweite von 3,25 Metern. Damit lassen sich

sowohl feinste Einzelheiten auf Planeten als auch schwache ferne

Himmelsobjekte wie zum Beispiel Spiralnebel beobachten.

Dazu kommt ein

von unserem Vereinsmitglied Ralf Mündlein geplantes, konstruiertes und

selbst gebautes Linsenteleskop mit 160 mm Linsendurchmesser und 1,6 m

Brennweite. Es ist besonders für die Sonnen- und Mondbeobachtung

geeignet, aber auch bei unruhiger Luft besser als der Spiegel für die

Planetenbeobachtung geeignet, da es nicht so empfindlich auf Turbulenzen

reagiert.

Vervollständigt wird das Set durch ein weiteres kleines

Linsenfernrohr mit zwar nur 10 cm Öffnung und 90 cm Brennweite, das aber von der

Optik her ideal zu unserem Sonnenfilter passt und dadurch die Beobachtung

von Sonneneruptionen erlaubt.

|

|

|

|